プログラム

ベートーヴェン:交響曲第9番ニ短調 op.125《合唱付》

保守反動の時代に書かれた「第9」

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770~1827) は人生の様々な場面で多くの苦悩に見舞われながら、それに対し勇猛果敢に立ち向かう生涯を送った。まただからこそ、19歳の折に遠くフランスで勃発したフランス革命(1789年)に終生大きな共感を寄せ、「自由・平等・友愛」の革命精神の体現を追い求めようとした。

だが、その理想はけっして一筋縄でゆかなかった。例えば「革命精神の体現者」

を自称し、18世紀末から19世紀初頭にかけてヨーロッパ中を席巻したナポレオン・ボナパルト (1769~1821)に対して、ベートーヴェンは一時大いに熱狂する。だがナポレオンが単なる侵路者であり出世欲の持ち主でしかないことを悟るや否や、当のナポレオンに対する怒りを爆発させ、失望を露わにしていった。

さらにナポレオンが失脚した1810年代半ば以降、反ナポレオン、反革命を唱える

保守反動政治がヨーロッパ中で敷かれてゆく。とりわけその中心的存在だったハプスブルク帝国の都ウィーンでは、水も漏らさぬ監視体制が確立された。政治的なことを口にすれば街の随所に配備された秘密警察官に逮捕され、命さえ奪われかねない状況の中、ベートーヴェン自身もこれまで以上の不自由と懊悩を味わってゆくこととなる。

実のところベートーヴェンは、保守反動勢力がいよいよ力を持ち始めた1814年に交響曲第8番を初演して以来、10年ほど交響曲を完成させることから遠ざかってしまう(何しろ交響曲第9番が完成されたのは、1824年のことだった)。ベートーヴェンにとって交響曲とは、多様な音量と多彩な音色を奏でられるオーケストラというメディアを用い、自らの意見を音楽を通じて広く世に発信するマニフェスト的な性格を具えていた。ところが、当のマニフェストを発表する会場に秘密警察官が紛れ込んで演奏会を妨害したり、彼と思いを同じくする人々を検挙していったりするとなると.....? 新作交響曲を書いたところで、ウィーンでの上演は難しいという状況が出現していた。

ウィーン初演を求める嘆願書

交響曲第9番の作曲が本格化するようになったそもそものきっかけは、1817年にロンドンのフィルハーモニック協会から新作交響曲の依頼が舞い込んだことにある。となれば当作品がロンドンをはじめ、ウィーン以外の都市で世界初演される可能性が出てきた。またベートーヴェン自身、(彼から見ると「軽薄」なロッシーニのオペラが大流行していた)当時のウィーンに相当の失望を抱いていたという事情も手伝って、ウィーンにいる音楽愛好家たちはやきもきさせられていたようだ(じっさい交響曲第9番のベルリン初演も噂されていた)。

結果、交響曲第9番をウィーンで上演してほしいという嘆願書がベートーヴェン宛てに書かれ、さらにはそれが地方紙2紙にも掲載されるという社会的出来事にまで発展する。嘆願書をしたためたのは、モーリツ・リヒノフスキー伯爵(1771~1837) をはじめ、貴族・市民を問わずベートーヴェンを崇拝していた人々。しかも彼らは当時のウィーンの音楽界における有力者で、こうした後押しが、声楽の導入という危険な要素(後述)を具えた交響曲第9番のウィーンにおける世界初演を可能にしたのである。

またこの作品と並んでウィーン初演 (ただし全曲からの抜粋)が行われた《ミサ・ソレムニス》は、ベートーヴェンの支援者であると同時に当時のハプスブルク帝国

皇帝の実弟だったルドルフ大公(1788~1831)のために書かれた作品であることから、当局も演奏会の開催について異議を差し挟みにくい状態だった。

内なる革命理念の昇華

交響曲第9番では、終業に声楽が付く。つまり「皆」だけでなく「声」や「言葉」によるマニフェストでもあって、これが当時の社会状況にあっていかに危険であったかは容易に想像できるだろう。さらにその「言葉」は、フリードリヒ・シラー(1759~1805)の作品に拠っている。シラーは革命思想に燃え、それゆえに様々な筆禍を蒙った人として市民階級の崇拝の対象だった。そのような人物の作品を公の場で、しかも大勢の人々が大きな声を合わせて歌うとなれば、それだけで政治的なデモンストレーションであると当局から受け取られる可能性はなかったのか。

実のところベートーヴェンが当作品に声楽の導入を決断したのは、完成のわずか半年前のことだった。いわばぎりぎりの決断であって、たとえ声楽を導入するにしても何をテキストに用いるかは大きな問題に他ならなかった。結果ベートーヴェンは、若い頃から親しんだシラーの 歌「歓喜に寄す」を基にしつつも、その中味をかなり大腿にカットし、さらに冒頭には自分自身の書いた開始部を付け加えるということをやってのけた。

もちろんそこには、シラー作品に具わった革命性を漂白し、検閲を通り易くするという現場主義的な考えもあったろう。だがベートーヴェン自身、現実世界の革命に対して幾度も挫折を味わいながらも、だからこそ自らの内に借り続ける革命理念への情熱を昇華させ、単なる階級闘争から人類愛、人間の進むべき道を謳い上げる方向へと向かっていったのではないか。

またそれゆえに、交響曲第9番は単なる革命時代の所産という位置にとどまらず、音楽によるユートピアを徹底的に体現したパイオニア的存在として、後世にも大きな影響を与えていったのである。

(プログラムの曲目解説、小宮正安先生の記述を引用・抜粋)

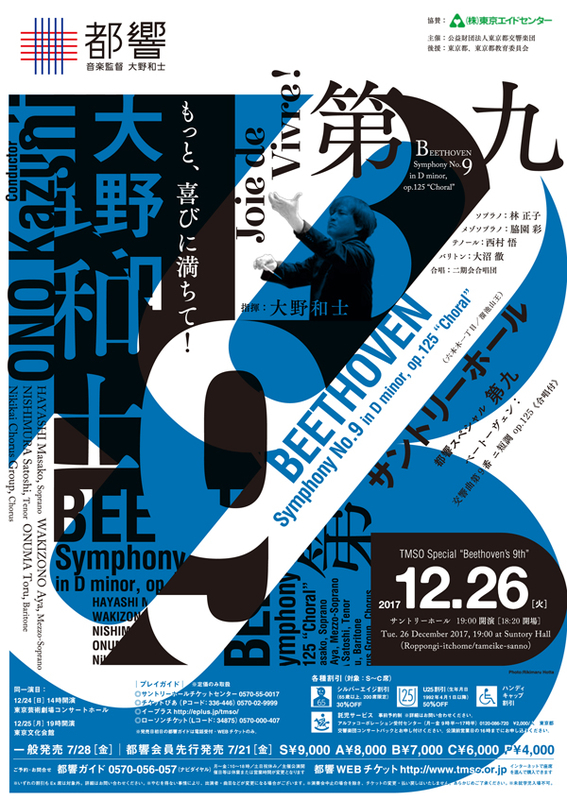

東京都交響楽団首席指揮者大野和士先生。1年のうちに異なるオーケストラで第九を聴いたのはこの年のみ。大野先生による「第九」は壮大であった。