プログラム

モーツァルト:交響曲第38番 ニ長調 K.504《プラハ》

ウィーンとプラハ。ヴォルフガング・アマデリス・モーツァルト(1756~91)に縁の2つの都市だが、両者の歴史的な関係はきわめて微妙である。

プラハは現在ではチェコの首都だが、もともとはチェコ西部を本拠地とするボへミア王国の都だった。なおこのポヘミア王国、中世の一時期はヨーロッパの中でも風指の強国として栄え、それに背成を感じたドイツ系の諸候が、アルプス山中で武要を新かせていたハプスブルク家に要請し、ボヘミア王国のドイツ語国からの退に乗り出したほどである。これがきっかけとなってハプスブルク家はドナウ

河流域に進出し、最終的にウィーンを都に定めるわけだが、いっぽうのボヘミア王国はその後退し、様々な国の侵路を招いた末、ついにはハプスブルク家の支配する巨大帝国の一部と化した。

つまりプラハの人々にとってウィーンとは、自分たちのアイデンティティであるボヘミアを占領している国の都という位置づけだった。そうした状況の中、ウィーンでの名声に陰りが出始めたモーツァルトは、プラハで大歓迎を受けることとなるのだが……。1786年、モーツァルトはオペラ「フィガロの結婚』を完成。ウィーンで初演されるも、もともとの原作にも描かれていた費族出物がこの常都に住む多くの貴族を刺激したこともあり、モーツァルト自身の期待とは裏腹にそこそこの成功に終わってしまう。ところが同じ年、プラハでこのオペラが上演されるや否や、この街ではたちまち大ヒット作となった。ハプスブルク家の支配を内心苦々しく思っている

プラハの人々にとってみれば、いわば下克上にも通じる内容の「フィガロの結婚」を前に、日頃の溜飲を下げることができたのだろう。

こうしてプラハにおける空前の『フィガロの結婚』ブームを背景に、このオペラの作曲者であるモーツァルト自身をこの街に招こうという機運が高まった。モーツァルトのほうも、たった数年前にウィーンで体験していた圧倒的な人気に降りが出てきたことを自覚し始めたこともあり、1787年の1月に初めてのプラハ旅行へ赴く。当然、彼は自らの指揮により『フィガロの結婚』を上演することにもなっていたのだが、それに先立ってプラハの音楽愛好家たちが主催する演奏会が開かれ、その席で初演されたのが交響曲第38番である。

このような経緯があるため、当交響曲は《プラハ》の愛称で親しまれているのだが、そもそもモーツァルトがプラハでの演奏会を念頭にそれを書いたのかどうかはよく分からない。というのもどうやら、この作品はプラハからの招待を受ける前に完成されていた、という説が現在では一般的になっているからだ。モーツァルトは、自前の演奏会をウィーンーもしくは別の場所一で催すにあたり、新作として当交響曲を書いていたところ、プラハからの招待が舞い込んだため、急遽そちらで初演する結果になった模様だ(プラハへ行く前にウィーンで初演された、との説もある)。

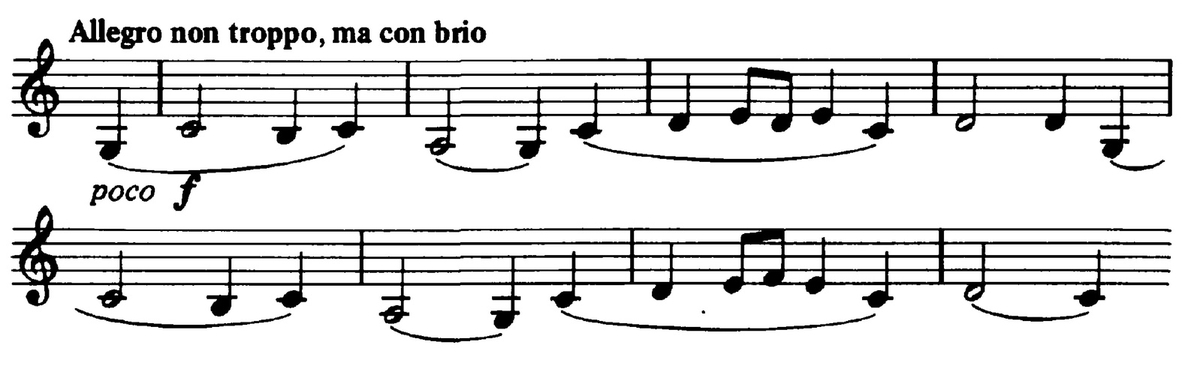

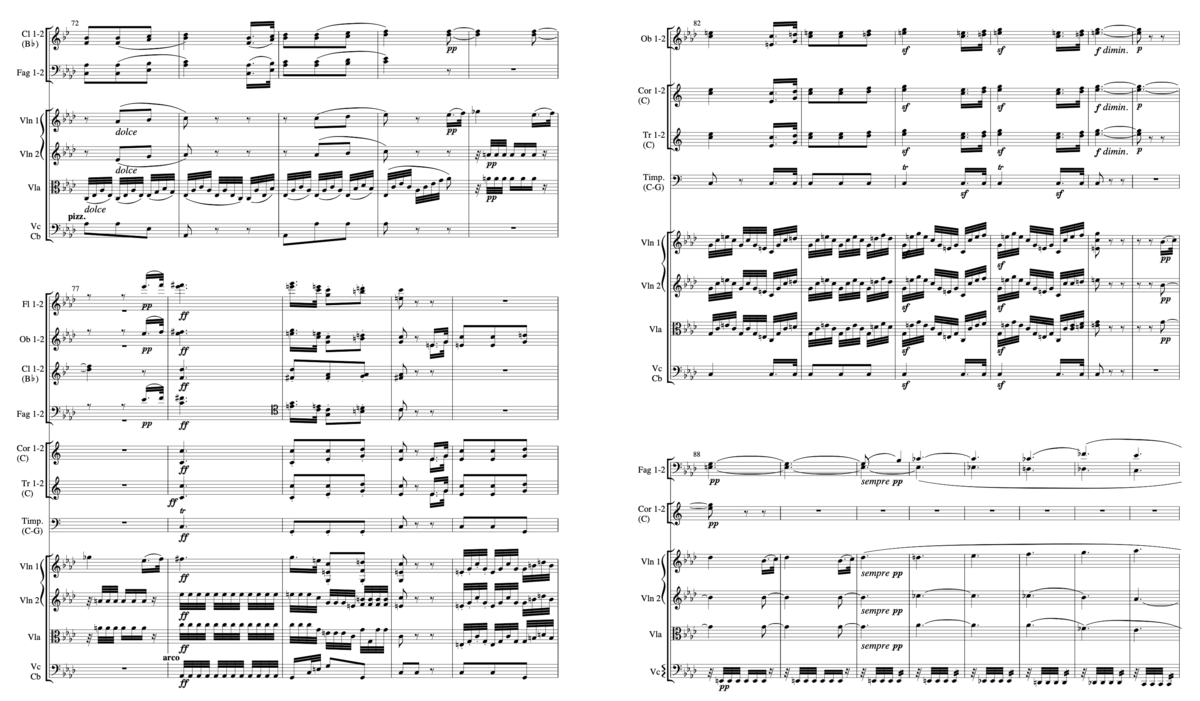

いずれにしても、一聴すると優雅な響きの中に、モーツァルトの挑戦的な姿勢が随所で弾けている。例えば、後年のオペラ『ドン・ジョヴァンニ』における死の場面を彷彿させる不気味な曲想が徐々に立ち現れてくる序奏を具えた第1楽章。その第1楽章の第1主題は、一転して朗らかな長調を主としながらも、かのピアノ協奏曲第20番二短調の第1楽章同様シンコペーションが基となり、一筋縄ではゆかない陰影が具わっている。第2楽章も穏やかな光の中に暗い影が密かに忍び寄るような、モーツァルトならではの軽さと深さが聴きどころ。その直後には、ユーモアを湛えながらも一瞬で駆け抜ける最終楽章が続く。

なお当作品の一番の特徴は、モーツァルトの交響曲にはつきもののメヌエット(王侯貴族の優雅な踊りの音楽)が一切登場しないこと。このあたりにも「フィガロの結婚』の作曲者にふさわしく、王侯貴族中心の古い文化に密かに背を向け我が道をひたすら疾走していたモーツァルトの反骨精神が表れていると言うと大げさだろうか。

ブルックナー:交響曲第4番変ホ長調 WAB104<ロマンティック>(ノヴァーク:1878/80年版)

オーストリアの敬度なカトリック信者らしく、アントン・ブルックナー(1824〜96) はミサ曲やオルガン曲にも取り組んだが、彼の代表作といえば、なんといっても交響曲である。番号付きが9曲。習作が1曲。さらに、第1番の次に書かれ、のちに「無効」とされた第0番と呼ばれる作品があるので、全部で11曲がある。そのうち第4番は非常に人気があり、演奏頻度も抜きんでて高い。何がそれほどに人々をひきつけるのか。

ひとつには、《ロマンティック》という題が大きいだろう。標題付きのブルックナーの交響曲はこれのみであり、しかもこれは作曲者自身の命名による正をなものだ。そして何より、この言葉の起するしいイメージが功を発していると思われる。

もっとも、「ロマンティック」という語がここで示酸している事柄と、現代の我々がこの語に普通抱くイメージとでは、かなりの違いがある。

芸術の分野で盛んに言われるようになった「ロマンティック」なる語は、もともと文学や哲学の分野に端を発している。時は19世紀はじめ。フリードリヒ・シュレーグル(1772~1829) やノヴァーリス(1772~180l) といったドイツの時人たちによれば、さまざまな制約や限界のあるこの現実界において、それを超える「無限なるもの」の存在を信じ、予感することが「ロマンティック」な態度であるという。この時代のロマン派文学に、いま・ここを超えた、中世など失われた過去や、お協の国がよく描かれるのは、その表れだ。科学が主流となる近代における、反発や不安が、ここには反映していたことだろう。

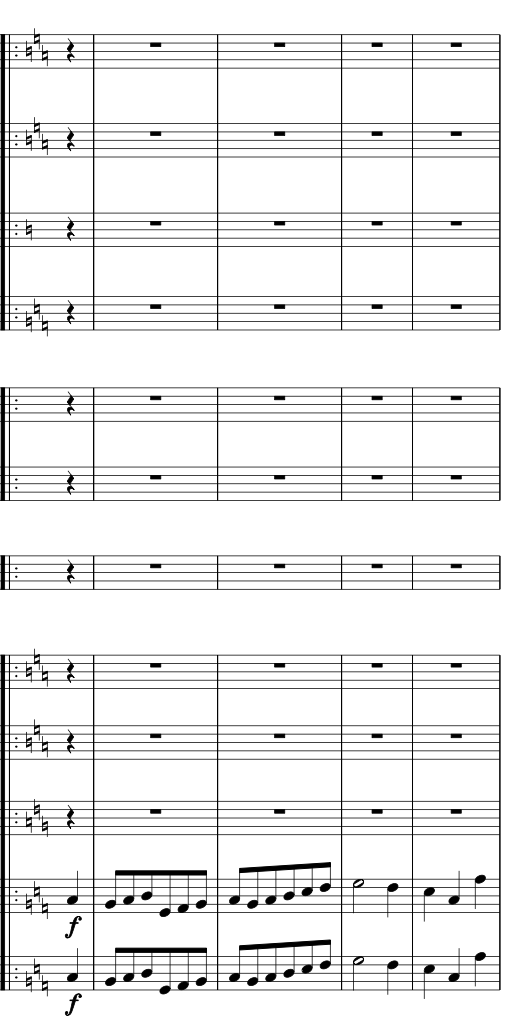

文学や哲学にうとかったブルックナーが、第4交響曲にサブタイトルを付けるにあたってこうした芸術論を直接念頭においていたとは、なるほど、考えにくい。それでも、ウェーバー『魔弾の射手』や、ワーグナー「ローエングリン」などの歌劇を通して、19世紀前半に好まれた「ロマンティックなもの」を共有していたに違いない。すなわち、お伽の世界への、森の不思議への、けがれなき過去への、憧れを。ブルックナーは、この交響曲の開始部を説明するために、ある聖職者に宛てて、こんな描写をしたためている。「中世の町。夜明けのとき。見張りの塔から起床の合図が鳴り響く。門が開く。駿馬にまたがった騎士が、さっそうと戸外へと飛び出してゆく……」

東京都交響楽団首席客演指揮者アラン・タケシ・ギルバート。快速的テンポのモーツァルト交響曲第38番と、自然豊かながらも壮大なブルックナー交響曲第4番。

タケシ君らしい、力強さも兼ね備えた演奏であった。