Introduction

今回は、ブラームス:交響曲第1番ハ短調。ブラームスの交響曲の中でも最も有名な交響曲といえよう。

もっとも、第1楽章冒頭の迫力ある悲痛な叫びのような序奏は初めて聴いた時、雷に打たれたような衝撃が走ったことを強く記憶している。その時の演奏が、叔父の所有しているカラヤン@ベルリン・フィル(DG)の演奏だった。

第1楽章から非常に中身の濃い曲であり、ブラームス特有の濃厚さが詰まっている。

そして、第2楽章・第3楽章の流れるように落ち着いた美しさもブラームスの特徴のひとつといえよう。古典的な交響曲は、第3楽章にスケルツォを置くことが多いのだが、本曲は第2楽章に続いて第3楽章も緩徐楽章なのである。ある意味、新しい第3楽章ともいえよう。

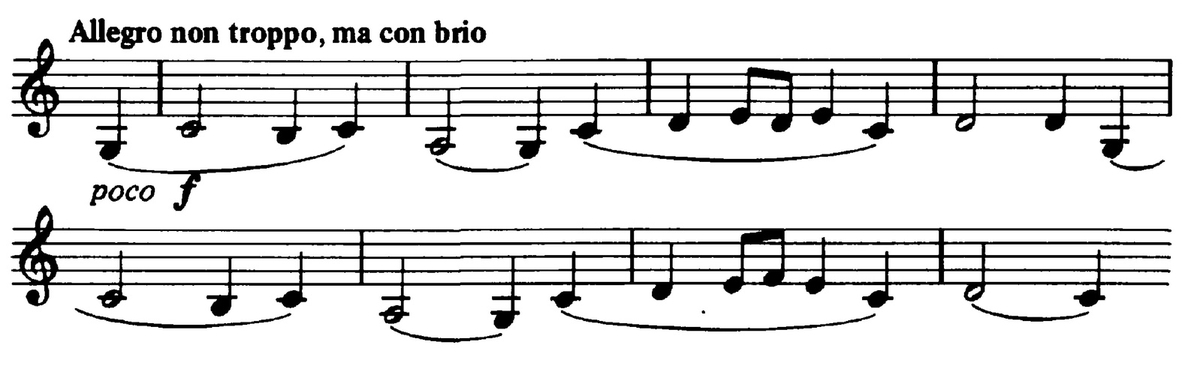

なんと言っても、最終章である。長い序奏部のあとの、提示部第1主題は第4楽章のなかで最も重要な主題であり、印象深いものである。

第1楽章の暗さ→第4楽章の明るさというわかりやすい構造であるが…類似した構成の曲がブラームス交響曲第1番の前にすでに登場しているのである。それが、ベートーヴェン交響曲第5番である。ブラームスはベートーヴェンの影響を強く受けていることが推定されよう。

そして、ブラームスは、ベートーヴェンの9つの交響曲を意識するあまり、管弦楽曲、特に交響曲の作曲、発表に関して非常に慎重であった。通常は数か月から数年とされる作曲期間であるが、最初のこの交響曲は特に厳しく推敲が重ねられ、着想から完成までに21年という歳月を要した*1。

また、ハンス・フォン・ビューローは、この曲を「ベートーヴェンの交響曲第10番」とも評価した。近時、この評価の仕方について様々な意見が出てるところだが、ブラームスの交響曲の中も素晴らしい作品であることについては異論はなかろう。

ブラームス:交響曲第1番ハ短調

カルロ・マリア・ジュリーニ:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

評価:10 演奏時間:約51分【当方推薦盤】

第1楽章:Un Poco Sostenuto, Allegro 重々いテンポに加えて崇高な弦楽器が悲劇的に美しく響かせながら幕を開ける。ジュリーニは基本的にスローテンポの指揮者であり、序奏部もテンポを遅めてスケールの大きい演奏を繰り広げる。序奏部からジュリーニの特色が存分に表れている。提示部に入っても、第1主題は遅めのテンポでスケールの大きな演奏を繰り広げる。ブラームスのような濃厚な音楽は遅めのテンポの方がより濃厚な演奏となる。第2主題はスラーの部分も弦楽器が美しく奏でられ、非常に美しい音楽である。濃厚な音楽であるブラームスの音楽をここまで迫力満点に襲いかかる演奏は大好きである。提示部繰り返しなし。

展開部に入ると、ミュンシュとは異なり、柔らかく美しい音楽が広がっている。ウィーン・フィルの伝統的な甘美な音色とジュリーニのテンポによる相乗効果はすごいものだ。

再現部もじっくりとしたテンポ。

コーダは美しく幻想的に締めくくる。提示部繰り返しなしでも、約16分の演奏。

第2楽章:Andante Sostenuto こうなると、第2楽章の美しさはどのようになるのか、楽しみでしかない。ウィーン・フィルの伝統的な甘美な音色が極めて美しい。各弦楽器の美しさがミルフィーユのように積み重なり、実に幸福感をもたらす美しさである。

動きのある中間部を経て、コンサートマスターが活躍する場面に入る。ヴァイオリン・ソロの透き通るような繊細な音色と、ウィンナ・ホルンの雄大な音色が安らかに奏でられ、これまた美しい。ミュンシュのやや固い音色とは正反対に、柔らかく美しい空間、音楽を提供する。ジュリーニの美しい音楽作りが際立つ第2楽章である。

第3楽章:Un Poco Allegretto E Grazioso クラリネットが柔らかく、甘美な音色を響かせる。第3楽章はそこまでテンポは遅くなく、標準的(か若干遅い)なテンポである。途中「タタタターン」というリズムが出てくる箇所があるのだが、木管楽器の柔らかな音色と、弦楽器の美音のシャワーが実に印象的。スケールの大きい演奏を続けるものだから、第3楽章のゆったりとした演奏も素晴らしい。本当に弦楽器の音色が美しく、迫力ある。

第4楽章:Piu Andante, Allegro Non Troppo, Ma Con Brio, Piu Allegro いよいよ、第4楽章である。ジュリーニはこの第4楽章を約20分で演奏する。大抵第4楽章は17分〜18分で演奏されるから、ジュリーニのスローテンポがこの演奏時間から伺われる。

第1楽章の冒頭を彷彿されるような重々しい序奏部分である。序奏部分第1部はスローテンポによって弦楽器の美しさと濃厚さが十分に引き出されている。第2部は雄大なアルペン・ホルンが演奏される場面に入るが、まるでリヒャルト・シュトラウスの「アルプス交響曲」聴いているかのような自然で雄大な音色が広がっている。その上、テンポが遅いものだから非常にスケールの大きい音楽となっている。

そして提示部に入り、若干の静寂があり、かの有名な第1主題が奏でられる。「おお、なんて美しい出だしなんだ!」ゾワゾワとくるG音が早速体中に感動の響きが伝わる。濃厚な弦楽器が折り重なった素晴らしい時間であり、至高の弦楽器のミルフィーユが完成した。その後の木管楽器も明るく、楽しげに演奏される。その後、金管楽器が加わっても遅めのテンポで、しっかりとした音楽が続いていく。再現部に入る前にグッとテンポを落とし、第1主題が我こそはと堂々と登場し、美しい主題がまた戻ってくるのである。木管楽器の繊細な響きの後にさりげなくG音が入ってくるが、その響きも素晴らしく思わず涙が出そうになるほどの美しさにただただ感動。ジュリーニの素晴らしさはこの点にあるのだろう。そして、コーダに入る。相変わらずのスローテンポであるが、相変わらずの弦楽器の美しさである。最終部に入ればスケールの大きさに圧倒される。最後の最後まで美しい演奏を繰り広げ、長いハ長調の和音で締めくくる。

ジュリーニが作り出したスケールの大きく、美しさに満ち溢れたブラームスは必聴に値するものといえよう。

シャルル・ミュンシュ:パリ管弦楽団

評価:8 演奏時間:約48分【宇野功芳先生推薦盤】*2

第1楽章:Un Poco Sostenuto, Allegro 重々いテンポに加えて張りのある厳格な音色によって、幕を開ける。独特の強弱とテンポの揺れがミュンシュの特徴であるが、序奏部分からすでにその要素が現れている。序奏部から凄まじい迫力である。提示部に入っても、第1主題はミュンシュによる力一杯の演奏によって奏でられる。第2主題はスラーの部分は弦楽器が美しく唸り、キレのある部分は迫力満点。濃厚な音楽であるブラームスの音楽をここまで迫力満点に襲いかかる演奏は大好きである。提示部繰り返しなし。

展開部に入ると、提示部第1主題メインとなり再び迫力ある音楽が登場する。とにかく弦楽器の音色がものすごい重厚で襲いかかってくるのである。ミュンシュという指揮者は恐ろしいものだ。展開部に入ると「タタタターン」というモチーフ(特にティンパニ)が聴こえるが、これは運命の動機とも解されている。

再現部も提示部第1主題同様に鬼気迫る迫力。

コーダはテンポを遅くしながらも迫力は維持され、美しく安らぐように締める。

第2楽章:Andante Sostenuto 第1楽章の重々しさから一変して安らぎの第2楽章である。美しい弦楽器であるが、低弦楽器の重厚さがものすごい伝わってくる。とてもスケールの大きい演奏である。

中間部のオーボエも美しビブラートを奏で、それを美しく重厚な弦楽器が支える。ちょっとやや固い音色である点が気になるが、聴いていて非常に癒され、安らぎの空間を提供する。動きのある中間部を経て、コンサートマスターが活躍する場面に入る。ヴァイオリン・ソロの美しく甘美な音色がしっかりと響き、その後にホルンの雄大な音色が奏でられている。それを支えるオーケストラの音色もまた素晴らしい。実に「一体的」な演奏だといえよう。重厚ながらも美しさに満ち溢れた第2楽章である。

第3楽章:Un Poco Allegretto E Grazioso 流れるような心地よいテンポによってクラリネットが甘美な音色を響かせる。古典的な交響曲は第3楽章にスケルツォが置かれるのだが、本曲は第2楽章に引き続いて緩徐楽章である。ミュンシュの独特な音楽作りによる第3楽章は抑揚があり、聴いていて非常に楽しい。

中間部の迫力ある場面はミュンシュの見せ場ともいえようか、迫力満点の音のシャワーを諸に浴びることとなる。実際に聴いたらすごい音量に違いなかろう。チラッと聴こえるのびやかなトランペットがミソである。

第4楽章:Piu Andante, Allegro Non Troppo, Ma Con Brio, Piu Allegro いよいよ、第4楽章である。第1楽章の冒頭を彷彿されるような重々しい序奏部分である。序奏部分第1部はテンポを遅め、慎重さと重々しさを兼ね備えたものとなっている。第2部は雄大なアルペン・ホルンが演奏される場面に入るが、あまりうるさくなく、自然な音色である。

そして提示部に入り、かの有名な第1主題が奏でられる。重厚な弦楽器による音色によって奏でられる1主題はいつ聴いても美しく、感動する。弦楽器→木管楽器と美しさから軽やかさに変遷していき、やがては金管楽器が加わって壮大に演奏される。この流れはブラームスはやはり天才的作曲家である。その後、張り切って力んでいるような弦楽器が随所に見られるが、これがミュンシュの求める恐ろしい要求なのである。

迫力ある演奏が続き、少し落ち着いたと思ったら、再現部第1主題が登場し、美しい主題がまた戻ってくるのである。個人的に再現部第1主題の方が好みであるが、提示部第1主題の静寂な中から重厚な弦楽器によって奏でられるものもまた素晴らしい。

そして、コーダに入る。大迫力な音量と強い推進力によって進められ、張りのある金管楽器と唸りを上げる弦楽器、そして体の中心に響くティンパニが鳴り響き、長く伸ばして締める。完全燃焼の演奏といえよう。

ヘルベルト・ブロムシュテット:ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団

評価:12 演奏時間:約50分【当方超推薦盤】

第1楽章:Un Poco Sostenuto, Allegro 優しく、柔らかい中に響きの中、シャープで美しい弦楽器が登場する。早速ブロムシュテットの丁寧であり、緻密な音楽が作り出される。独特のクレッシェンドは底から湧き出る泉のような美しさである。2度目の盛り上がりは1度目とは大きく異なり、非常に情熱的である。

提示部に入ると、ブロムシュテット独特のシャープな弦楽器の響きが顕著にみられる。年齢を感じさせない爽やかな雰囲気の第2主題は聴きどころである。幸福感が満載の第1楽章は非常に素晴らしい内容となっている。一方、力強い第1主題は厳格な雰囲気で引き締まった印象である。提示部繰り返しあり。

展開部に入ると、提示部と同様の厳格な雰囲気の中に笑みを浮かべながら指揮をするブロムシュテットの姿が容易に想像できる。唸るようでもありながら、大海原のような壮大な音楽はブロムシュテットならでは。朝比奈先生とは対照的にスッキリと爽やかな美しさに満ち溢れている。

再現部入ると壮大さを増していくも、自然体を失うことなく美しく、かつ力強い演奏が繰り広げられている。随所にキレのある演奏もみられる。ブロムシュテットの鋭い音色は、全く年齢を感じさせない音楽の一つの要因になろう。

コーダは第2楽章に続くように高らかに弦楽器が奏でられ、繊細な響きをもって安らかに締めくくる。

第2楽章:Andante Sostenuto 繊細な弦楽器の音色を持って第2楽章を幕を開ける。動きのある音色であり、非常に美しい幕開けである。あまりビブラートをかけないため、シャープな音色が生まれるのだが、それによって織り成す弦楽器の音色は実に美しい。その後のオーボエも爽やかな音色であり、それを支える弦楽器も重厚さもありながら美しいミルフィーユのように形成されている。ブロムシュテットの丁寧な音楽作りがよくわかる。爽やかさもありながら、ブラームス特有の重厚さも失われていない点が極めて重要な点である。

後半のホルンとヴァイオリン・ソロは、ヴァイオリン・ソロの音色が美しくハッキリ聴こえる。それを支えるように柔らかいホルンの音色もしっかりと聴こえる。何よりも、背後にオーケストラの美しい音色が聴こえてくるのである。この3つが見事に重なり合って、圧倒的な美しさの大海原が広がっているのだ。実に幸福感に満ち溢れた第2楽章である。

第3楽章:Un Poco Allegretto E Grazioso 柔らかいクラリネットの音色で第3楽章を幕を開ける。木管楽器のハーモニー、弦楽器のハーモニーもまた美しい。ブロムシュテットも笑みを浮かべながら指揮をしているに違いなかろう。

盛り上がる中間部においては、鋭い弦楽器の音色が冴え渡り、圧倒的な美音を響かせる。この点も、ブラームス特有の重厚さも失っていない。カラヤンのような圧倒的な音楽とは異なる、ブロムシュテット特有の圧倒的美音が襲いかかってくる。

第4楽章:Piu Andante, Allegro Non Troppo, Ma Con Brio, Piu Allegro 多少早めのテンポで壮大かつ悲痛な幕開けとなる。序奏部第1部は、ゲヴァントハウス管の壮大な弦楽器の響き、重厚な響きは実に素晴らしい音色である。第2部は堂々としたアルペン・ホルンが鳴り響き、第1部の不穏な雰囲気を一気に晴らす。

そして提示部第1主題。精錬し尽くされたシャープな弦楽器が折り重なる第1主題は極めて美しい。そして、ブロムシュテットの笑みが浮かび上がるような自然な強弱が一気に魅了する。ブロムシュテットのブラームスは天国にいるかのような優しく、明るい音楽が展開される。また、年齢を一切感じさせない明るさはまさにブロムシュテットの魅力の一つである。

再現部第1主題も引き続いて、重厚感もありつつ、美しい弦楽器が鳴り響く。提示部に比べて少し抑えめであるせいか、より一層繊細さが際立っているように思える。カラヤンのような圧倒的な音量による迫力ではなく、時には迫力十分に、時には繊細な響きをというメリハリのついた演奏は聴いていて飽きない。また、他の演奏では気が付かなかったその作品の背景、構造が明らかになることもある。ブロムシュテットの繊細な音楽作りは新たな一面をお届けしてくれることもある。

そして、コーダに入る。当時92歳のブロムシュテットであるが、強烈な加速には度肝を抜かれた!!まさかの加速には驚いた。年齢を重ねるごとにテンポが遅くなる傾向にあり、カラヤンもクレンペラーもそのような演奏が見られるが、ブロムシュテットは年齢を重ねるごとに若返るような元気ある演奏を響かせる。その後のコラールでは流石にテンポを落とすが、迫力は継続している。迫力がありながらも自然な音色が響き、十分な音量を持って締め括る。

こんなに幸福感のあるブラームス交響曲第1番は初めてだ!!

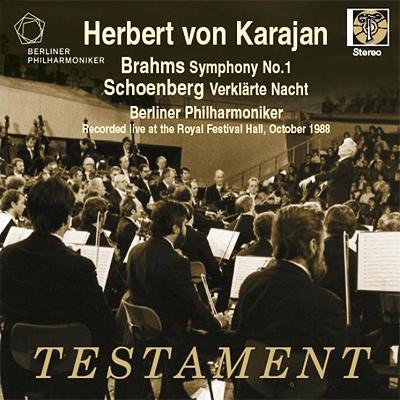

ヘルベルト・フォン・カラヤン:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団(1988年・ロンドンライヴ)

評価:10 演奏時間:約46分【当方推薦盤】

第1楽章:Un Poco Sostenuto, Allegro 最初のティンパニの1音で既にカラヤンの充実した音楽が始まる。凄まじい一発であり、オーケストラ音色が登場するコンマ1秒ほど早くティンパニが鳴らされている。そうすると、一気に緊迫感が広がるのだ。その後、美しながらも緊迫感のある弦楽器が響く。なんという序奏部だ。テンシュテットも真っ青になるだろう。

力強いティンパニの1音で提示部に入る。唸る弦楽器の音色と力強い金管楽器のハーモニーが印象的。カラヤンらしい豪華な音色を響かせ、聴く者を圧倒する。第2主題は一旦落ち着き、美しく雄大に音色を響かせる。ベルリン・フィル特有の透き通るような弦楽器の音色がよくわかる。それにしても、ものすごい充実感。提示部繰り返しなし。

展開部に入っても気合入った演奏が繰り広げられる。レガートを多用しているせいか弦楽器の響きが切れず、充実感をもたらしている。途中のティンパにも力強く、カラヤンとベルリン・フィルの底力が発揮されているのだろう。

再現部入ると提示部よりも迫力さを増しており、テンシュテットのように音が襲いかかってくる。ここまで気迫のこもった第1楽章はそうそうないだろう。

コーダは第2楽章に続くように高らかに弦楽器が奏でられるのだが、第1楽章の余韻を生かしているのか、ティンパニはやや強く、テンポも速めで締めくくる。

第2楽章:Andante Sostenuto 大迫力の第1楽章から一変してベルリン・フィルの美しい弦楽器の音色が響き渡り、重厚な音色を響かせる。この音色は一度でもいいから実際に聴いてみたい。その後の木管楽器の音色も優しい音色を響かせる。それにしても、随所に見られる盛り上がる箇所は、物凄い迫力。すげー(思わず語彙力を失う)。

後半のホルンとヴァイオリン・ソロは、ホルンの音色とヴァイオリンが聴こえるのだが、その他の楽器の音色も十分鳴っている。一部かき消されてしまっているが、ヴァイオリンの美しい音色は十分聴き取れる。

第3楽章:Un Poco Allegretto E Grazioso 第2楽章の美しさを引き継ぐように、美しい弦楽器が鳴り響く。テンポもそこまで遅くはなく、流れるように奏でられる第3楽章は恍惚とする。

盛り上がる中間部においては、第1楽章のような迫力さが戻ってきたかのような充実感がある。大迫力のオーケストラの美音が溢れ出て止まらない。カラヤン美学が第3楽章に大いに表れているようだ。ヴァイオリンが高く、唸っているのである。

第4楽章:Piu Andante, Allegro Non Troppo, Ma Con Brio, Piu Allegro

第1楽章の序奏部のような迫力。第4楽章が幕を開ける。序奏部分第1部は厳格なテンポであり、慎重で緊迫感のある雰囲気が続く。第2部は雄大なアルペン・ホルンが聴こえてるが、伸びがあり雄大な音色を響かせる。その後のフルートもどこまでも聴こえてきそうな音色である。そして、提示部第1主題。ベルリン・フィル特有の透き通るような美しさに加え、ブラームス特有の重厚感が実に素晴らしい響きであり、感動の渦に引き込まれる。テンポも多少速めであって元気さ、明るさを徐々に増していく。そして金管楽器が加わるともうカラヤンの世界。他の指揮者は近づくことが難しい。圧倒的な音楽を形成する。再現部第1主題も引き続いて厚みのある美しい弦楽器が鳴り響く。そして、ホルンが共に演奏されているのもわかる。しかし、金管楽器がものすごい迫力であり、弦楽器の音色を完全にかき消してしまうほどの音量である。カラヤンの漲る音楽造りには圧倒されるばかり、そしてトランペットは倍管にしているだろう。

そして、コーダに入る。ティンパニが強く叩かれ、金管楽器が強烈な音色を響かせる。「これでもか!というほどどんどん音量を増していく」「恐るべし!ベルリン・フィルとカラヤン!」超絶な爆音を持って力強く締めくくる。

その後のブラボーもものすごい。拍手もう少し長く収録してくれたらなぁ…。

でも、これだけ充実感に満ち溢れた演奏を聴けばぐうの音も出ない。カラヤンのブラームスの決定盤といえよう。

なお、以下の演奏には次のようなハプニングがあったという。

1988年、最後の来日公演よりさらに5ヶ月後、カラヤンの死が9ヶ月後に迫った頃のコンサートです。前回と同じかそれ以上に、聴衆に「これが最後かも知れない」との雰囲気が蔓延したのは、誰も口にせずとも明確です。

そんな中、このコンサートは大きなハプニングとともに始まることになります。ウィーン、パリそしてロンドンという楽旅上にあったカラヤンとベルリン・フィルですが、パリからロンドンへの楽器の搬送がフランス国内でのストライキの影響で遅れに遅れてしまったのです。ドーヴァーからイギリス警察が護衛し搬送するという国家的な特別措置をもってしても、ホール・リハーサルに割く時間は確保されませんでした。事情を知らされていなかった聴衆の心中が、いかに穏やかならなかったかを想像するのは難しくありません。それは、苛立ち、といった感情より、最悪の事態(=公演の中止)をも想定したそこはかとない不安感だったに違いありません。同様に、楽器の到着を待ちわび続け、リハーサルが出来なかった不安もあった楽団員たちもまた、今までに無い緊迫感の中にありました。

(下記、HMVサイトより。下線部筆者)

そのような状況下の中で、行われたヘルベルト・フォン・カラヤンのブラームス交響曲第1番のライヴ演奏である。

www.hmv.co.jp先日、ブロムシュテット@ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のブラームス交響曲が全部発売されることになった。私は、やがて交響曲全集が発売されるのではないかと予想しているため、しばらく待ってみることにしている。

しかし、その他の演奏も期待が大きいのは間違いない。

カール・ベーム:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

評価:9 演奏時間:約43分 中野雄氏推薦*3

第1楽章:Un Poco Sostenuto, Allegro 冒頭ベームらしい厳しく、重々しい雰囲気で幕を開ける。弦楽器も相当気合が入っているようだ。安定したテンポと、重々しくも透き通るようなベルリン・フィルの音色が響き渡る。序奏部から既に感動的。

提示部に入ると熱量が凄まじいまま第1主題を奏でる。決して遅くないテンポに加えて、カラヤンを凌駕するほどの圧倒さがそこにある。「決して地味とは言わせない」そのような言葉がピッタリであろう。第2主題に入ると、迫力も十分ながら透き通るような美しい弦楽器が奏でられている。地味との印象が強いベームであるが、時には何もかも凌駕する程度の熱量を持って指揮することがあるのだ。しかし、熱量があっても、カラヤンのように強烈な金管楽器を響かせるようなものではなく、あくまでも自然体を貫いているのがベームの魅力の一つである。提示部繰り返しなし。

展開部も提示部と同様に迫力とキレと流れるような美しさが登場する。

再び熱量のこもった第1主題等が出現し、再現部を経てコーダへ。

コーダは繊細さを極め、落ち着いた雰囲気を持って終結する。この後の穏やかな第2楽章へ承継するように穏やかに締める。

第2楽章:Andante Sostenuto 穏やかな第2楽章。第1楽章の激しさは一旦影を潜め、美しさと壮大さが十分に響き渡る演奏が繰り広げられる。しかし、決して薄っぺらい演奏ではなく、ブラームス特有の重厚な音色が響き渡る。

中間部を経て、コンサートマスターが活躍する場面に入る。ヴァイオリン・ソロは、ミシェル・シュヴァルべ。透き通るような繊細な音色と、それを支える美しい弦楽器。ベームの本格的な解釈と、世界屈指のオーケストラであるベルリン・フィルが織り成す美しい音楽は言葉で言い表すことは難しい。それほど、芸術性が高いのである。

第3楽章:Un Poco Allegretto E Grazioso 淡々としたテンポで進められていく。もっとも、弦楽器もそうだが、木管楽器のクラリネットも非常に透き通るような音色で美しい。気を衒わず、自然なテンポで奏でていく指揮はまさに本格的。途中「タタタターン」というリズムが出てくる箇所は、大海原にいるような圧倒的なスケールを構築する。鬼気迫る緊迫感も垣間見えるのもまた素晴らしい。

第4楽章:Piu Andante, Allegro Non Troppo, Ma Con Brio, Piu Allegro いよいよ、第4楽章である。第1楽章の冒頭を彷彿されるような重々しい序奏部分である。

序奏部分第1部は標準的なテンポであるが、ベーム特有の厳しさが伝わってくる。第2部は雄大なアルペン・ホルンが聴こえてるが、力みはなく、自然体ながらも押し寄せる美音に圧倒される。

そして、提示部に入り、若干の静寂があり、かの有名な第1主題が奏でられる。気を衒わず、スムーズに第1主題が美しく奏でられる。淡々としたテンポによって美しい音色が響き渡り、その後の木管楽器も明るく、楽しげに演奏される。その後、金管楽器が加わってテンポを加速し、迫力十分な音楽を奏でる。ベルリン・フィルとのベームは全く地味ではない。

再現部も、スッと第1主題が我こそはと堂々と登場し、美しい主題がまた戻ってくるのである。ロマン溢れるジュリーニとは異なり、本格的な古典派を演じている。その後も、緊迫感とカラヤンに引けを取らないほどの迫力に圧倒される。

そして、コーダに入る。最終部の熱狂さは途轍もない。テンポを極端に遅くすることがないため、サッパリとしながら圧倒的な音量に驚かされる。最後の連打音もテンポに変化を加えることなく、堂々と締めくくる。

このベームの演奏の燃焼度は数ある演奏の中でもトップクラスに入るだろう。

サー・ジョン・バルビローリ:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

評価:9 演奏時間:約50分

第1楽章:Un Poco Sostenuto, Allegro 力感もなく自然な音色で滑らかな導入部分である。その後の木管楽器も穏やかであり、弦楽器も滑らかに音を奏でる。ベーム以上の「自然体」である。

提示部に入ると遅く、厳格なテンポで進められていく。第1主題は厳格なテンポによって重々しい雰囲気であるが、冒頭のように「自然体」を貫き、ブラームスの本質的な部分を奏でているように聴こえる。それに引き続いて第2主題も穏やかで美しい音色が響いてくる。これはウィーン・フィルとの共演によるものだからこそ奏でられるブラームスなのだろう。提示部繰り返しなし。

展開部に入っても遅いテンポで演奏を続ける。ウィーン・フィルの透き通るような美しい音色、自然な金管楽器が美しさを際立たせる。

再現部も上記同様に自然体を貫いていく。

コーダはよりテンポを遅めて、清廉な雰囲気を迎え、幻想的に締めくくる。

第2楽章:Andante Sostenuto なんという美しい出だしなのだろう。「自然体」を貫くバルビローリによる第2主題は数ある美しさを凌駕するほどの美しさである。悪く言ってしまえば、表面的といえようが…しかし、第2楽章は濃厚さよりも美しさの方が重要である。ジュリーニとはまた違った美しさが、バルビローリによって奏でられる。ブラームス特有の低弦楽器の濃厚さも十分にありながら、ヴァイオリンの美しい音色が撫でるように奏でるのである。

後半のホルンとヴァイオリン・ソロは、ホルンの自然かつ雄大な音色と繊細で美しいヴァイオリンが見事な競演を繰り広げられる。もちろん、この部分は第2楽章の中でも聴きどころの一つといえよう。

こんなに美しく自然的な演奏をするのは他にはないだろう。

第3楽章:Un Poco Allegretto E Grazioso 第2楽章の美しさを引き継ぐように、柔らかく穏やかなクラリネットによって始まる。その後の弦楽器も美しく穏やかな海のように滑らかに畝る。第1楽章と第4楽章は重厚な内容に対して、中間の第2楽章と第3楽章は繊細で美しい構造となっていることが改めて実感する。もっとも、この第3楽章は金管楽器が加わったりと、第4楽章を予感させる内容である。

盛り上がる中間部においては、テンポは遅く厳格な雰囲気ながらも、木管楽器等の楽器が非常に柔らかく穏やかな音色を響かせるため、自然体で美しい内容となっている。トランペットの音色も非常に柔らかい。

第4楽章:Piu Andante, Allegro Non Troppo, Ma Con Brio, Piu Allegro 冒頭悲痛な幕開けとなる部分であるが、力感はない。ここでも「自然体」を貫く。

序奏部分第1部は標準的なテンポであるが、ブラームス特有の重厚感が十分に引き出されている。第2部は雄大なアルペン・ホルンが登場する。実に自然で雄大な音色であり、まさしくアルプスである。青空が広がり、太陽が燦々としている中、雄大なマッターホルンが聳え立っているような、そんな風景が目に浮かぶ。リヒャルト・シュトラウスの「アルプス交響曲」のようだ。

そして、提示部に入り、若干の静寂があり、かの有名な第1主題が奏でられる。重厚な弦楽器の音色が美しく第1主題を奏でていく。テンポもやや遅く、美しく第1主題を奏でる音色は至高の美しさである。淡々としたテンポによって美しい音色が響き渡り、序奏部第2部のアルペン・ホルンのそのまま承継したような演奏である。その後、金管楽器が加わってもテンポは維持しており、抑えめであって耳障りとなるような箇所は一切ない。バルビローリの徹底した自然体はここまでブラームスの本質を引き出すことに司どる。

再現部も、再びあの重厚な弦楽器の音色が美しく第1主題を奏でていく。いつ聴いても、木管楽器がフェード・アウトするときに、この印象的で美しい第1主題が登場する場面は感動する。ブラームスが推敲に推敲を重ねた緻密な音楽がそこにある。

そして、コーダに入ると一気にバルビローリ特有の世界に持ち込まれる。序奏部でトロンボーンとファゴットによって歌われていたコラール風主題が一気にテンポを落とすのである。以後、テンポをかなり落として、ブルックナーのような音楽的建造物を思わせるようなコーダになる。しかし、音色は自然体を一貫している。「これぞブラームスだ」と思わせるかのような、自然体ながらも重厚な音色を響かせて締め括る。

約20分近い重厚な第4楽章であった。

一時期、この演奏をほぼ毎日聴いていたほどの愛聴盤である。ベームよりも自然体な演奏は、ブラームス好きにとって欠かせない一枚になるのではないだろうか。カラヤンのようなゴージャスな演奏ももちろん悪くはないが、このように自然体を首尾一貫する演奏も悪くはないだろう。

![シェーンベルク : 浄められた夜 | ブラームス : 交響曲 第1番 (Brahms : Symphony No.1 | Schoenberg : Verklarte Nacht / Herbert Von Karajan | Berliner Philharmoniker ~ Recorded live at the Royal Festival Hall, October 1988) [Import] [日本語帯・解説付] シェーンベルク : 浄められた夜 | ブラームス : 交響曲 第1番 (Brahms : Symphony No.1 | Schoenberg : Verklarte Nacht / Herbert Von Karajan | Berliner Philharmoniker ~ Recorded live at the Royal Festival Hall, October 1988) [Import] [日本語帯・解説付]](https://m.media-amazon.com/images/I/519Gqp0U9dL._SL500_.jpg)

![ブラームス : 交響曲第1番&悲劇的序曲 / ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団&ベルベルト・ブロムシュテット (Brahms : Symphony No. 1&Tragic Overture / Gewandhausorchester Leipzig&Herbert Blomstedt) [CD] [Live] [Import] [日本語帯・解説付] ブラームス : 交響曲第1番&悲劇的序曲 / ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団&ベルベルト・ブロムシュテット (Brahms : Symphony No. 1&Tragic Overture / Gewandhausorchester Leipzig&Herbert Blomstedt) [CD] [Live] [Import] [日本語帯・解説付]](https://m.media-amazon.com/images/I/61mZoVOc1EL._SL500_.jpg)